PR

PFCバランスの使い方|ダイエット・筋トレに理想の割合の考察と解説

「PFCバランス」とは、エネルギーを作る三大栄養素(たんぱく質・脂質・糖質)の比率を現したものです。

「PFC」はProtein(たんぱく質)・Fat(脂質)・Carbohydrate(糖質)の頭文字を取った言葉。

厚生労働省は「日本人の食事摂取基準」にて「エネルギー産生栄養素バランス」という名称を使用しています。しかし、一般的に「PFCバランス」の方が分かりやすく認知度も高いため、この記事では「PFCバランス」で統一します。

この記事では筋トレやダイエットにおいて重要で必要なPFCバランスの概念の説明。そのうえで、実際にダイエット(減量)・バルクアップ(増量)を目的とした場合に「どのようにPFCバランスを使うのか」「理想の割合はどうなるのか」などをまとめています。

PFCバランスは摂取カロリーの内訳の話なので、基礎代謝量・総消費カロリー・カロリー収支などを理解している前提で話を進めます。

基礎代謝量を理解する記事はこちら

PFCバランスの理想的な比率

「結局のところPFCバランスをどうすればいいのか?」という話になりますが、正解はなく最終的には個人個人で調整しながら使うことになります。

PFCバランス 一般論

PFCバランスの理想比率も諸説ありますが、一般的に言われる・使われているものを平均化すると次のようになります。

| PFCバランス | P タンパク質 | F 脂質 | C 糖質 |

|---|---|---|---|

| 厚生労働省 | 2 | 2 | 6 |

| ダイエット (ローファット) | 3 | 2 | 5 |

| ダイエット (ローカーボ) | 3 | 6 | 1 |

| バルクアップ 増量期 | 3 | 3 | 4 |

目的に応じていずれかの数字を利用し、必要に応じて調整していくのが最適解だと思います。

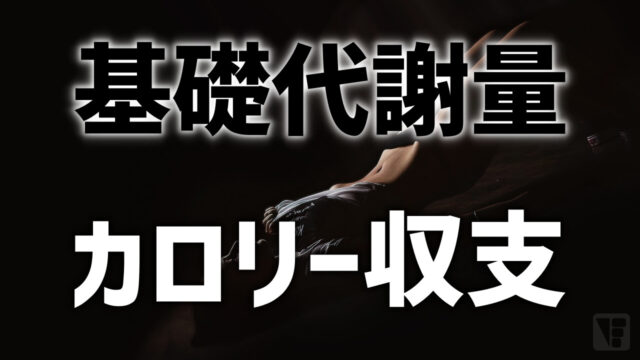

PFCバランス 厚生労働省

厚労省が出している数値は一般的な健康目的(例えば生活習慣病やその重症化を予防すること)で定めらているので筋トレやダイエット目的には最適ではありませんし、報告書の中を見ても大した根拠はありません。

厚労省:「日本人の食事摂取基準(2020年版)」策定検討会報告書

ということで、PFCバランスは自分で理解して調整できた方がいいので、次から使い方や計算方法などの説明に入ります。

PFCバランスの使い方・決め方

PFCバランスを使うまでの流れ

- STEP1基礎代謝量を出す

身長・体重・年齢・性別などの項目から基礎代謝量の推定値を計算

- STEP2身体活動レベルを選ぶ

日常生活の内容に応じた係数を決める

- STEP3総エネルギー消費量(推定エネルギー必要量)が出る

総エネルギー消費量=基礎代謝量×活動レベルの係数

- STEP4摂取カロリーを決める

増量:総エネルギー消費量+α

減量:総エネルギー消費量ーα - STEP5摂取カロリーの内訳(PFC)を決める

正解はないので目的・好みに応じて

- STEP6実践して調整

カロリー・PFCバランスともに適宜調整

基本的には先に目的に応じて摂取カロリーを決め、更にその内訳としてPFCバランスを決めます。

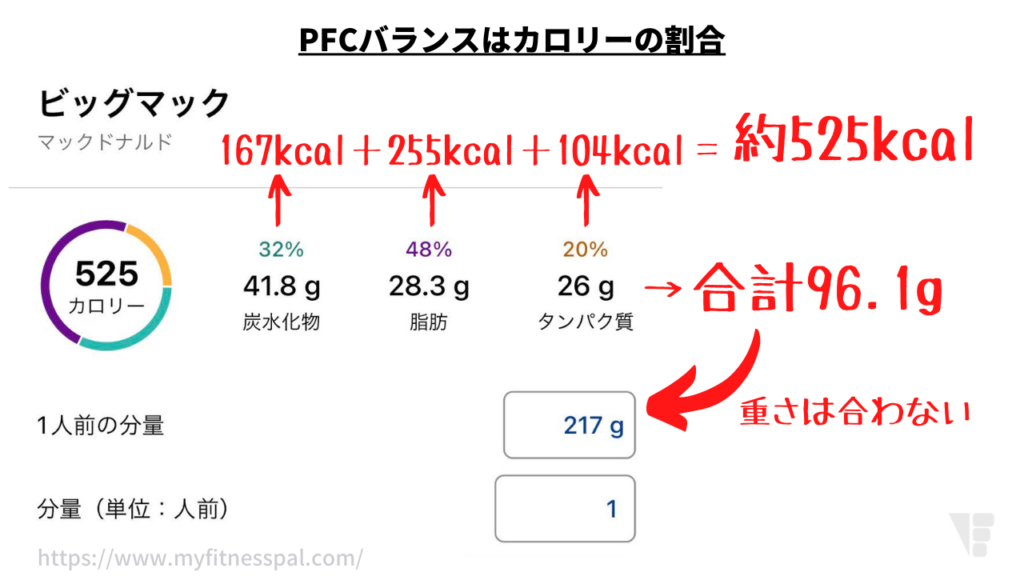

PFCはカロリーの比率

PFCバランスはグラムの割合ではなくカロリーの割合です。

食品の栄養成分表示にはグラム数で記載があるので、それぞれカロリーに直すとPFCの割合が出せます。

栄養素のカロリー

- タンパク質:4kcal/g

- 脂質:9kcal/g

- 糖質:4kcal/g(炭水化物ではない)

摂取カロリー全体を100%としたときに「30%:30%:40%」のようにパーセンテージで表記する場合と、「3:3:4」のような「○対○表記」で記載される場合とあります。

とりあえず間違ってグラムで計算しないようにだけ注意。

目安のPFCバランスで始めてみる

PFCバランスに正解はありませんので、最終的には自分なりの最適な数字を求めていくものですし、トップアスリートやプロボディビルダーでさえ日々最適なPFCバランスを追い求め続けている状態でしょう。

つまり、言ってしまえばスタート時点ではどのPFCバランスで始めてもいいわけです。重要なのは、その結果としてあなたの目標進めているかどうか。

- 適当に決めたPFCバランスで始めてみる

- 上手く進んでいるなら続ける

- 思うような結果が得られなければ調整する

一般論として勧められている数字でもいいですし、誰か目標とする人の意見に従ってもいいと思います。

普段の食事のPFCを測ってみる

日頃食べている食事のカロリー・PFCを確認してみることから始めても良いと思います。

普段の食事を栄養素としてみることで、なにが不足してなにが余分だったのかに気づけます。いつもどおりの食事をしながら1週間も記録してみれば自分の食生活の傾向が判明するでしょう。

これまで取っていた食事を基準として目的に応じて調整するやり方もありです。

例えば

- ダイエットしたいからカロリーを減らしてみよう

- 筋肉をつけたいからタンパク質を多くしてみよう

いきなりカロリーとPFCバランスという「数字」から逆算して食事を考えるのは難しいところもあります。日頃の食生活を基準すれば、「いつもよりご飯の量を減らす」とか「いつもの食事に肉を追加する」という調整がわかりやすいかもしれません。

PFCバランスの記録方法

PFCバランスをコントロールするためには、食事毎に数字を計算して記録していく必要があります。カロリー計算と合わせて、その内訳であるPFCを記録します。

管理用のアプリを使うことをおすすめします。メモ帳やエクセルにまとめられる人はそれでもいいですが鬼面倒くさいと思います。

栄養管理アプリの機能

- データベースにある食品を選んで記録できる

- 未登録の食事や自炊であれば新しく情報を登録して次回からデータベースとして使える

- コンビニなどで買える既製食品はバーコードを読み取るだけでデータを探せる

栄養管理に使うアプリは現時点(2022/06)では「マイフィットネスパル」「あすけん」の2択だと思ってます。

ダイエット・減量期のPFCバランス

減量では、摂取カロリーの収支決算が重要になりますが、「どのような栄養バランスで食事を摂取するか」にも注力しなければいけません。

同じ1000Kcalでも、適切なP(たんぱく質)F(脂質)C(炭水化物)の摂取バランスの相違で、減量の質が変わります。

たんぱく質の摂取量

しっかりとカロリーを摂取している場合は、体重1kgあたり1.2g~2g程度のたんぱく質を摂取すれば、トレーニングへの適応を促し筋肉を合成するのに十分だと考えられています。

これまでの研究では、除脂肪量の減少を抑えるには、たんぱく質の摂取量が多い方が良いと考えられています。

特に摂取カロリーを減らしていて、カロリー収支がマイナスの場合は、体重1kgあたり1.8g~3.1gのたんぱく質摂取を推奨する論もあります。

それぞれの運動量や体質にもよりますが、一般的には体重1kgあたり2g強のたんぱく質を摂取することが勧められます。

脂肪の摂取量

脂肪はホルモンの分泌に関わります。

そのため脂肪が低すぎたり、たんぱく質が高すぎる食事内容では、トレーニングに対するホルモン環境を損なう可能性があると考えられます。

特にテストステロンの分泌量は体脂肪量とカロリー収支に影響されます。そのため、カロリー制限中もある程度の脂質を摂取することが求められます。

ですが脂肪の摂取量を多くするとたんぱく質と炭水化物の摂取量を確保するのが難しくなるので、脂肪からのカロリー摂取は総摂取カロリーの15%~20%程度を目安にすると良いでしょう。

また摂取する脂質の種類にも配慮すべきです。

亜麻仁油、えごま油、しそ油、フィッシュオイルなどのオメガ3系脂肪酸の割合が多いものや、オリーブオイル、ライスオイルなどの一価不飽和脂肪酸、ココナッツオイルやMCTオイルに含まれる中鎖脂肪酸などを積極的に摂取すると良いです。

飽和脂肪酸の多い動物性の脂質の摂取は控えるようにしましょう。

炭水化物の摂取量

筋トレのパフォーマンスをアップするには炭水化物が必須です。

トレーニング前に十分な炭水化物を摂ることで、筋肉中のグリコーゲンの減少を抑え、パフォーマンス向上が得られます。

ですが減量中はカロリー制限があるので、必要十分なタンパク質量と脂質の摂取カロリーを、総摂取カロリーから引いた残りのカロリーが炭水化物に割り当てられます。

いわゆる低炭水化物ダイエットは、炭水化物に対するたんぱく質の比率が高いため、満腹感もあり、脂肪燃焼にも効果があると考えられています。

炭水化物を減らし、たんぱく質を増やすことで、体脂肪の燃焼と除脂肪量維持が期待できます。

ですが極端に炭水化物を減らすと、パフォーマンスに悪影響を及ぼすばかりか、除脂肪量の減少につながる可能性も高まります。

そのため極端に炭水化物をカットする方法は賢明とは言えません。トレーニング強度や内容によって炭水化物の摂取量に変化をつけると良いでしょう。

トレーニングのパフォーマンスが落ちてきた場合は、グラム当たりのカロリーが高い脂肪の摂取量を減らし、その分のカロリーを炭水化物に置き換えると良いでしょう。

また、減量中は消化吸収が緩やかで、血糖値を上げにくい低GIの食品から炭水化物を摂取すると良いでしょう。

普通の白いパンより全粒粉のパン、白米よりも玄米を選びましょう。食物繊維も多く、減量中の便秘予防など腸内環境を整えるのにも有効です。

また、全粒粉屋玄米など精白されていない穀類は体の調整に不可欠なビタミンやミネラルも多く含むので、積極的に利用しましょう。

ダイエット・減量時のポイント

減量で守るべき一番大切なことは、除脂肪体重(=体脂肪を除いた筋肉・骨・内臓)を減らさずに、体脂肪だけを落とすことです。

体脂肪は、体内で使い切れなかった余分なエネルギーです。

そのため、減量のためにはある程度のカロリー制限が必要になりますが、過度な食事制限や偏った食事内容は、体内の代謝を下げしまい、脂肪が燃えにくくなります。

除脂肪体重を落とさないようにするためには、以下の内容を守りましょう。

1日3食を基本に、食事は欠かさずに摂る

空腹状態が続くと、体は筋肉を分解しエネルギーとして使い始めてしまい、脂肪を貯めこみやすい体質になってしまいます。

基礎代謝分のエネルギーは摂取する

カロリー制限をする場合も、1日に必要なエネルギー量は必ず摂取します。

摂取エネルギー量が基礎代謝量を割り込むと、逆に減量しにくくなります。

PFCバランスに配慮した栄養摂取

減量時に筋肉量を落とさないようにと、たんぱく質をしっかり摂ることは重要ですが、脂質や炭水化物の摂取にも意識的になりましょう。

良質な脂質は、減量をサポートします。

また近年、糖質をカットするダイエットが流行っていますが、炭水化物(糖質)はタンパク質を体に吸収するときや脂肪を代謝させるときに不可欠な栄養素です。

また炭水化物を必要以上に抜くと体内のエネルギー源が枯渇するため、代謝が落ちて減量しにくくなり、リバウンドも起きやすくなります。

意識的な食事配分を行う

朝・昼に食べて食事は日中の活動で消費されます。

活動的に過ごし代謝量をあげるため、またトレーニングのクオリティ確保のためにも朝食・昼食はしっかりと食べましょう。

ですが、夕食を食べすぎてしまうと就寝までの間に消費しきれません。

活動量が少ない夜間は摂取カロリーを抑える方が賢明です。

特に就寝までに時間がない場合は、摂取する食事内容も消化の良いものを選ぶようにしましょう。

減量ペースは急がない

短期間で大幅に減量するよりも、少し時間をかけてゆっくりしたペースで減量を進める方が、除脂肪体重の維持には効果的です。

また、体脂肪がある程度減ってからは、エネルギー源に使うことのできる脂肪組織が減っていて、筋肉が分解されるリスクが高まります。

減量ペースを一段緩やかにした方が、除脂肪体重を維持しやすいでしょう。

バルクアップ・増量期のPFCバランス

脂肪をできるだけ増やさずに除脂肪体重を増やすためには、トレーニングと戦略的な栄養摂取の両輪が必要です。

筋肉の増量に適した栄養摂取のコツを摂取タイミングやPFC(たんぱく質・脂質・炭水化物)バランスに着目して考察します。

増量中は特に炭水化物の重要性が増すので、不足しないように心がけましょう。

たんぱく質摂取量

積極的に運動をしていない場合、必要なたんぱく質量は体重1kgあたり0.8g。

筋トレを行っており、体重を維持している期間は1.2〜1.4g、増量期は1.6〜1.7gと考えられています。

筋トレを行うことで、運動をしない人よりもたんぱく質の必要量は増えます。

しかし、増量期は減量期のようなエネルギー摂取制限や炭水化物の摂取量の制限がないので、総摂取エネルギーの15%以上をたんぱく質から摂取する必要はありません。

たんぱく質の摂取量をむやみに増やすのではなく、バルクアップを進めるために効率の良い摂取方法や摂取タイミングを知って戦略的に摂取することが大切です。

トレーニング日のたんぱく質摂取

トレーニングをする日は、たんぱく質の摂取タイミングに配慮しましょう。

食事で均等にたんぱく質を摂取し、血中のアミノ酸濃度を維持するように心がけます。

食事で摂取するたんぱく質は、たんぱく質のままでは吸収されずペプチドやアミノ酸の形に分解してから吸収されます。

できるだけ食間を長く開けずにたんぱく質の摂取回数を増やして、体内のアミノ酸濃度を維持するように心がけましょう。

また、トレーニング直後は同化ホルモン産生や筋肉の合成のために、たんぱく質の摂取が必要です。

このタイミングに素早くたんぱく質を摂取するためには、プロテインパウダーやドリンクなどを利用すると良いでしょう。

また筋トレは、トレーニング終了直後だけでなく、終了から48時間程度たんぱく質の代謝に影響を与えます。

そのため、長時間にわたるたんぱく質の補給を考慮しておかなければいけません。

就寝中は長時間栄養の補給ができないので、バルクアップを望む期間は、就寝前にプロテインを摂取しておくと良いでしょう。

そのタイミングで摂るプロテインは吸収スピードが速いホエイプロテインより、吸収が緩やかで血中のアミノ酸濃度を長い時間高めておくことができるカゼインやソイなどの植物性プロテインが有効です。

特に植物性プロテインは成長ホルモンの分泌に有効なアルギニンの含有量が多いというメリットもあります。

高強度トレーニングにはアミノ酸と糖質の摂取

骨格筋はエネルギーを得るために、アミノ酸を分解して利用します。

運動時間が長い場合や運動強度が高い場合は、分岐鎖アミノ酸(BCAA)が分解されエネルギー源として利用されてしまいます。

ですが筋肉中のグリコーゲンの貯蔵量が多い場合は、アミノ酸の利用は少量ですみます。

そのためバルクアップを目指してトレーニング強度を高める場合は、糖質をしっかり摂取し筋肉中のグリコーゲン貯蔵量を高めるとともに、トレーニング前やトレーニング中にBCAAのサプリメントを利用するのも良いでしょう。

また、トレーニング直後は同化ホルモン産生や筋肉の合成のために、たんぱく質の摂取が必要です。

このタイミングに素早くたんぱく質を摂取するためには、プロテインパウダーやドリンクなどを利用すると良いでしょう。

脂質の摂取量

脂質は1gあたり9kcalあります。1gあたり4kcalの糖質やたんぱく質に比べ高カロリーです。

減量期には気になるカロリーですが、バルクアップ期には効率の良いカロリー摂取源として脂質と上手に付き合いましょう。

調理油やバターなどの油脂類はもちろん、ナッツ類や肉など、脂肪を多く含む食品からの脂質の摂取も考慮しておくことが大切です。

脂質はエネルギー源になるだけでなく、体の調整機能向上のためにも欠かせません。

マーガリンなどに含まれるトランス脂肪酸のように、体の負担になる脂質や過度な脂質の摂取は避けるべきですが、不飽和脂肪酸(オメガ3やオメガ9脂肪酸など)を中心に、脂質を積極的に食事に取り入れカロリーアップだけでなく、コンデションの向上に努めましょう。

体の調整機能に有効に働きながら、加熱調理にも適しているのはオメガ9脂肪酸を多く含むオリーブオイルや米油です。

魚をあまり食べない人はオメガ3を多く含むシソ油やアマニ油の摂取をお勧めします。

ただしオメガ3系のオイルは非加熱で摂取しましょう。

またナッツ類も不飽和脂肪酸の摂取源として有効です。

携帯に便利で手軽に食べることができるので、間食におすすめです。

糖質(炭水化物)の摂取量

バルクアップのための栄養摂取において重要な鍵を握るのが「糖質」です。

糖質の役割

糖質はエネルギー源として、運動パフォーマンスの維持向上に欠かせません。

糖質は筋肉や肝臓に「グリコーゲン」の形で貯蔵されますが、脂肪のように大量に貯蔵しておくことができません。

筋肉の中にグリコーゲンとして蓄えておくには限界があり、補充が必要です。

筋肉中のグリコーゲンはトレーニング後に減少するため、次のトレーニングのタイミングまでに十分な糖質を摂取し、グリコーゲンの貯蔵量を回復させておく必要があります。

そうしなければ、バルクアップのための高強度トレーニングや質の高いトレーニングに臨めません。

トレーニングのクオリティ向上のためにも糖質を十分に摂取しましょう。

また、トレーニング直後の糖質摂取は、筋肉の同化に必要なインスリンの分泌のためにも欠かせません。

糖質の必要量

糖質の必要量は運動強度や体重によってことなりますが、筋力・瞬発系の無酸素運動を行う人の場合、1日あたり体重1kg に対して6g程度が必要と考えられています。

体重70kgの男性の場合、420gの糖質が必要です。

これを摂取するには、ご飯に換算すると茶碗(1杯=150g 糖質およそ55g)8杯程度食べることになります。

三度の食事で摂取しきれない場合は、間食のタイミングに摂取します。

また、運動直後は速やかに糖質を摂取しましょう。

運動後の糖質摂取は、筋タンパクの質の分解を抑制するためにも重要です。

また運動後30〜60分間は栄養刺激に対する感受性が高まります。

このタイミングにプロテインだけでなく糖質を摂取することで、筋グリコーゲンの補充と筋タンパク質の合成が効率的に行われます。

運動直後の糖質摂取の目安量はおよそ体重1kgあたり1〜1.2gと考えられています。

バルクアップ・増量のポイント

ただ単に体重を増やすだけなら「摂取カロリー>消費カロリー」という図式のもと、高カロリーの食事をたっぷり摂取することで比較的容易に体重を増やすことができるでしょう。

その場合、体脂肪が増えることを覚悟しなければいけませんが。

しかしバルクアップしたいのは脂肪ではなく除脂肪体重(筋肉)です。

脂肪はできるだけ増やさずに筋肉量を増やして体を大きくするためには、やみくもに摂取カロリーを増やすのは得策ではありません。

摂取カロリーを増やそうと大食いしても、自分の消化吸収能力のキャパシティを超えてしまっては、消化器官への負担が増し、非効率です。

まずは自分にとって必要なエネルギー量の把握を行った上で、PFC バランスに配慮した食事量を決定しましょう。

その上で食事の摂取タイミングを計画的に行うことが必要です。

摂取カロリーをアップさせる間食

バルクアップのためには、通常よりも食事量を増やし、摂取カロリーと消費カロリーの収支決算を黒字にしなければいけません。

ジャンクフードやスイーツを食べれば、少量でも高カロリーが摂取できますが、こうした食べ物は筋肉の発達には決して有効ではありません。

一方、筋肉の発達や健康に有用な食べ物は往々にしてカロリーがあまり高くないため、必然的に「量」をとらなければなりません。

そのためには、食事だけでなく「間食」で摂取カロリーを増やすことをお勧めします。

消化吸収の効率アップのためにも間食

一度に多くの量を食べても消化吸収できなければ効果的ではありません。

特に消化吸収能力が弱く、一度に多くを食べられない人は、間食を有効活用すべきです。

また、一度に多く食べることができる人も、間食で食事回数を増やすことはバルクアップのために合理的です。

一度に多くを食べようとすると、どうしても早食いになってしまいがちです。

早食いをするとよく咀嚼せずに飲み込んでしまうため、結果的に胃腸での消化吸収に時間がかかり、吸収率が下がってしまいます。

時間をかけてよく噛んで食べると満腹になりやすいので、一回あたりの食事量がひかえめになってしまいます。

そのぶん間食で食事回数を増やして食事の総量を確保します。

その方が、一度に大量に食べるよりも消化吸収効率が上がります。

また間食は「捕食」と考え、お菓子やスナック類ではなく、栄養価が高く食事を補うものを選択しましょう。

PFCバランス FAQ

PFCバランスは男性も女性も基本的には同じでかまいません。男女の体質の差は確かにありますが、個人個人の目的の違いや運動習慣の差の方が大きいです。

男女のPFCバランスの違いに言及した論文等も無さそうなので、一概に「男性はこうだけど、女性はこうする」とは言えません。

仮に女性が男性と異なるとしたら生理と妊娠です。生理周期に合わせて必要カロリーの調整を行ったほうが食事の管理がしやすい人もいます。とは言え、これも個人差がありますので必ずしも「女性はこうすべき」とは言い切れません。

また、妊娠中や出産前後は通常時と栄養管理の方法や理想が異なりますが、僕は専門化ではありませんのでこの記事で言及するのは避けます。信頼できる医師と相談することをおすすめします。

計算が合わなくてもおかしくはないので、だいたい合っていればOK。

「P:F:C」を「4kcal:9kcal:4kcal」と定めているのは「アトウォーターのエネルギー換算係数」です。例えば、タンパク質は4kcal/gとしていますが、食材によってカロリーや消化吸収されるパーセンテージが違う場合もあります。それをだいたい「1g4kcalだよね」としているだけなので、食品によっては使っている係数が違ったり計算が合わなかったりします。

参考:食品の熱量(エネルギー)について~エネルギー換算係数の話~(PDF)

嘘ではありませんが根拠に乏しい数値です。

厚労省なりに色々調査してPFCバランスを決めていますが、あくまでも「提案レベル」と捉えた方が良い。万人に最適なPFCバランスは存在しませんでので、体質や目的によっては厚労省が出した数字が全く参考にならない場合も多々あると思います。少なくとも僕自信は厚労省が出す数字などそもそも信用していません。

PFCバランスまとめ

バランスの取れた食事を考えるというのは結構面倒だと感じられた方も多いのではないでしょうか?そうなのです。

だから、栄養管理士という仕事があります。

だから、皆さんが勝手に「バランスの良い食事」と思っている食生活をしているにも関わらず太るのです。

だから、様々なダイエット商品が次々に発売されるのです。

一口に「PFCバランスを守れば大丈夫!」と言っても、話を掘り下げていくとこれだけややこしい話になるのです。

ですので、まずこの記事を読んでいただいた方に知って頂きたいことは「正しい知識が無ければ食事管理をすることは難しい」ということです。

逆に言えば、正しい栄養の知識を持つことが出来れば、ダイエットもバルクアップも出来るのです。

なぜなら、体作りは全て「食事」から始まるからです。

一流のモデルもボディビルダーも、体作りの三要素である「食事」「トレーニング」「休養」のうち、間違いなく「食事」を最も大事にします。

それは、キレイな体は健康な体から出来上がるということをよく分かっているからです。

最初は面倒だと思ったとしても、一つずつご自身が食べている食品に関心を向けて少しずつ知識を増やしていくことで、皆さんが体型や生活習慣病に悩むことはなくなります。

減量はただ痩せることと異なります。筋肉量を維持することを第一命題に食事プランを練ります。

ここに示した摂取の目安はあくまでも一つの基準です。個々人の運動量や代謝状況で摂取バランスは若干変動させる必要があります。

体重だけでは体の変化が正確に掴めないので、できるだけ定期的に体組成を測定し、体の変化に注意を払いながら、摂取カロリーや食事内容を評価・修正しながら減量を進めます。